- Homepage

- >

- Le GANIL

- >

- Actualités

- >

- 2025

- >

- Une remarquable quête en astrophysique nucléaire

Une remarquable quête en astrophysique nucléaire

Un récent travail de revue compare de manière approfondie les différentes méthodes expérimentales et théoriques utilisées pour accéder au taux d’une réaction emblématique en astrophysique nucléaire, impactant la quantité de fluor-18 produit dans les novae.

Pour la mesure directe de la réaction, il faut produire un faisceau de fluor-18 radioactif. Les années 2000 ont été marquées par le développement des premiers faisceaux radioactifs post accélérés dans le monde. Il faut ensuite envoyer ce faisceau sur une cible d’hydrogène contenant des protons. Le GANIL en France, avec l’installation SPIRAL1, ainsi que quelques autres laboratoires dans le monde, ont réalisé cette mesure dans les limites du possible. Malgré les efforts expérimentaux, cette mesure n’a été possible que dans les limites hautes de la fenêtre d’énergie intéressante, appelée fenêtre de Gamow.

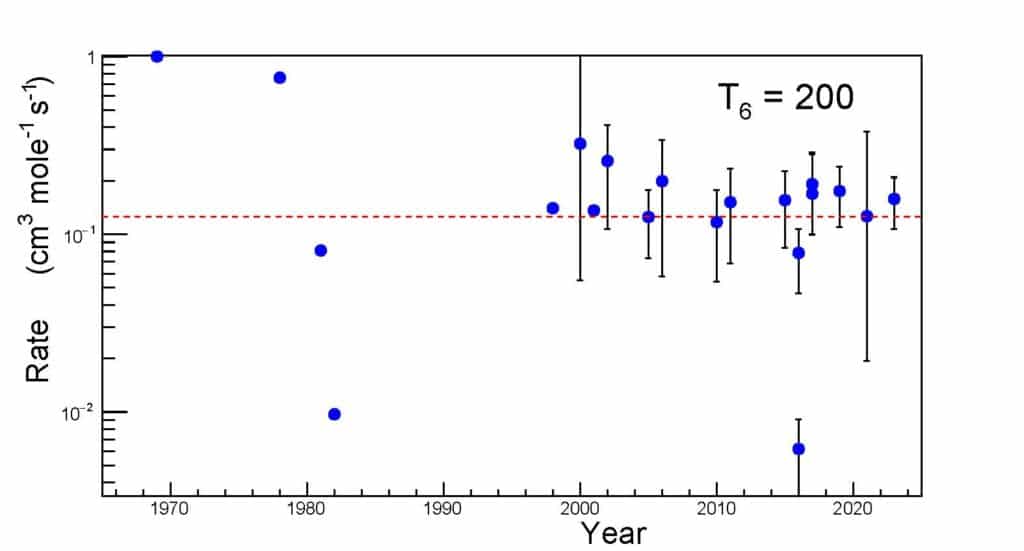

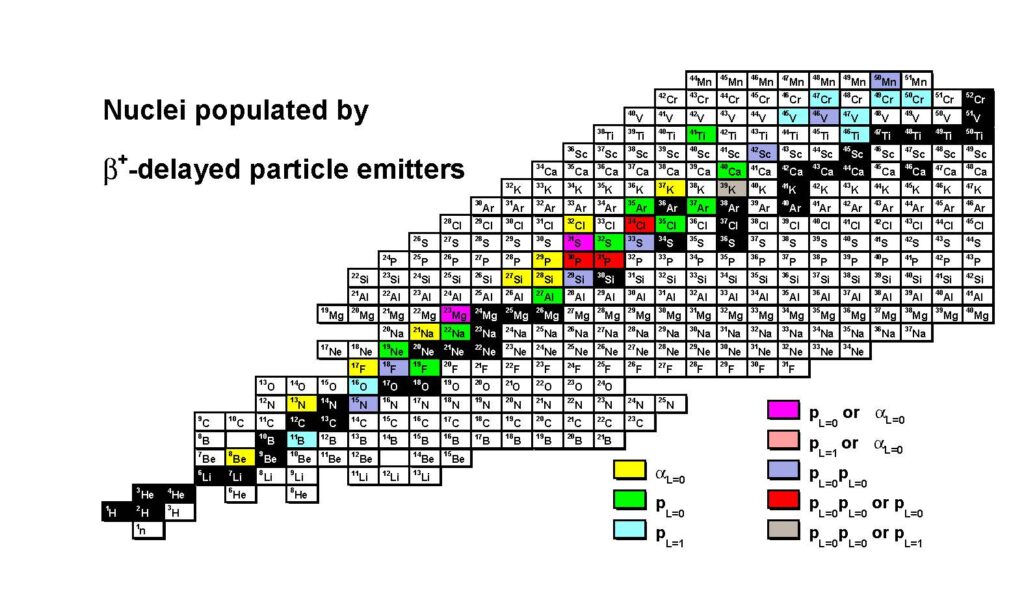

Les modèles théoriques nucléaires peuvent être utilisés pour prédire les taux des réactions. Toutefois, ces modèles ont besoin de paramètres physiques d’entrée qui sont des observables qu’il est possible de mesurer expérimentalement auprès des accélérateurs d’ions lourds. Ainsi, depuis 25 ans, de nombreuses équipes dans le monde ont utilisé différentes méthodes expérimentales complémentaires pour mesurer ces paramètres pour le fluor-18.

Aujourd’hui, on pense que l’on connait le taux de cette réaction à un facteur 3 près, ce qui est bien, mais peut-être pas suffisant pour contraindre les modèles astrophysiques. La détermination du taux de cette réaction dans les novæ est un cas d’école très intéressant parce qu’elle illustre toutes les difficultés que l’on peut rencontrer dans ce domaine d’étude. Cette réaction est la réaction la plus étudiée en astrophysique nucléaire dans le monde, parce qu’elle permettrait de sonder les novae via l’observation des rayonnements gamma.

En conclusion de cette revue, il n’y a pas de meilleure méthode, il n’y a pas de solution simple, tous les moyens expérimentaux doivent être explorés pour déterminer le taux d’une réaction astrophysique. De plus, les moyens techniques évoluent, de nouvelles installations se construisent, de nouvelles méthodes expérimentales sont proposées, il sera probablement possible de faire mieux pour cette réaction dans un futur proche.

Il sera possible de mieux comprendre l’évolution des étoiles dans notre ciel, qui est immuable pour ceux qui le contemplent en dilettante. Pourtant, pour les plus observateurs, de nouvelles étoiles apparaissent parfois dans le ciel, ce sont des novae, ou phénomène encore plus rare des supernovæ. Cette année, la nova T CrB devrait être aussi brillante que l’étoile polaire.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146641025000018?via%3Dihub

Contact : François De Oliveira Santos